La compréhension des sources de contamination alimentaire constitue un enjeu majeur pour garantir la qualité sanitaire des aliments. Chaque année, des millions de cas d’intoxications alimentaires surviennent, mettant en lumière l’importance cruciale des pratiques de qualité et de sécurité dans la chaîne alimentaire. La complexité des origines de contamination requiert une maîtrise méthodique et rigoureuse, à la fois au niveau de la production, de la transformation, du stockage et de la manipulation des denrées.

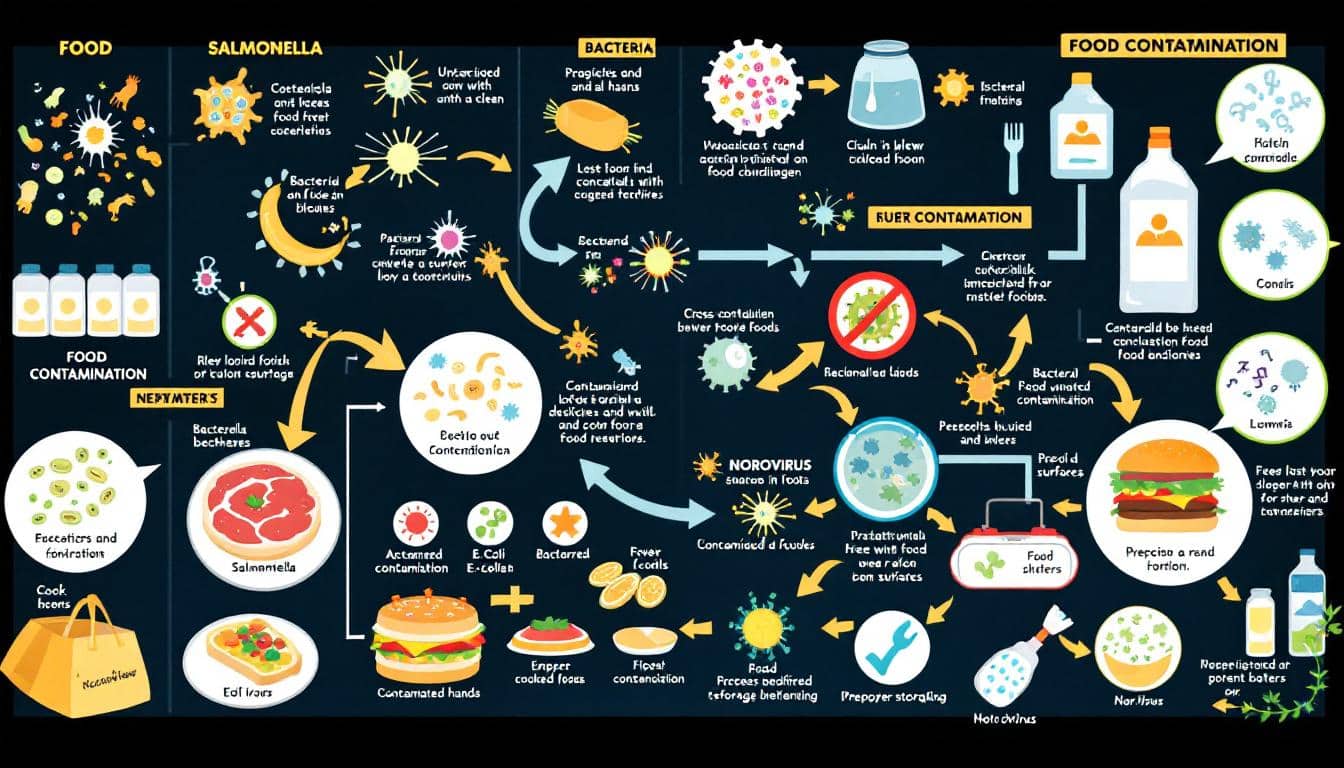

Au cœur des préoccupations, les contaminants microbiologiques tels que les bactéries pathogènes — notamment les souches d’E. coli, Salmonella, Listeria, Campylobacter — dominent les cas recensés. Cependant, la vigilance doit également s’étendre aux parasites, aux contaminants chimiques issus de pesticides ou de résidus de médicaments vétérinaires, sans oublier les substances toxiques naturelles ou environnementales. Les erreurs fréquentes incluent la contamination croisée, l’insuffisance de réfrigération, et le non-respect des températures de cuisson, qui favorisent la prolifération des agents pathogènes dans la « zone de danger » thermique située entre 4 °C et 60 °C.

Dans le contexte actuel, plusieurs acteurs industriels reconnus tels que Danone, Nestlé, Bonduelle, Lactalis, La Vache Qui Rit, Paysan Breton, Andros, Reflets de France et Marie, appliquent des protocoles stricts intégrant les quatre règles fondamentales de salubrité alimentaire : nettoyer, séparer, cuire et réfrigérer. L’adoption de ces bonnes pratiques s’impose pour minimiser les risques et maîtriser strictement la contamination tout au long de la chaîne. Afin de mieux saisir ces enjeux et disposer d’une méthodologie conforme, il est disponible des ressources fiables référencées sur des sites spécialisés (https://www.vulgaris-medical.com/fr/cinq-sources-courantes-d-intoxication-alimentaire-et-comment-les-eviter, https://www.who.int/fr/health-topics/foodborne-diseases).

Sources microbiologiques : principales bactéries responsables de contamination alimentaire

Les bactéries pathogènes demeurent la cause la plus courante d’infection d’origine alimentaire. Chaque souche présente des caractéristiques propres quant à son mode de contamination et sa répartition dans les produits alimentaires.

- Escherichia coli (E. coli) : rencontrée fréquemment dans les viandes crues ou insuffisamment cuites, ainsi que dans les fruits et légumes crus. L’eau non traitée, le lait, et certains jus non pasteurisés (comme les jus de pomme ou le cidre) sont aussi des vecteurs connus.

- Campylobacter : principalement présente dans la volaille crue, le lait cru non pasteurisé, l’eau non traitée ; elle peut aussi être transmise par des animaux domestiques ou d’élevage.

- Listeria monocytogenes : retrouve souvent sa source dans les viandes transformées (saucisses, charcuterie), les produits laitiers non pasteurisés, ainsi que dans les légumes ou poissons crus ou mal cuits.

- Salmonella : cette bactérie affecte la volaille, la viande, le poisson, les œufs crus ou mal cuits, les fruits et légumes frais, ainsi que certains produits fabriqués comme les sauces, vinaigrettes, beurres d’arachides, et chocolats.

- Clostridium botulinum : responsable de botulisme, cette bactérie est détectée dans les produits faiblement acides soumis à une mise en conserve domestique incorrecte (ex : maïs, champignons, sausages, saumon en conserve). Le miel peut également en être porteur.

Ces pathogènes prolifèrent rapidement dans la plage de température dite « zone à risque » entre 4 °C et 60 °C, rendant la maîtrise stricte de la température indispensable. L’efficacité des techniques de cuisson et de réfrigération appliquées dans les industries de renom comme Lactalis ou Bonduelle permet de limiter ces risques. L’ensemble des procédures repose sur la conformité aux normes HACCP et l’usage d’outils fiables, tels que les thermomètres alimentaires.

| Bactérie | Sources typiques | Risques associés |

|---|---|---|

| Escherichia coli | Viandes crues, légumes crus, eau non traitée, lait et jus non pasteurisés | Intoxication, diarrhée sévère |

| Campylobacter | Volaille crue, lait cru, eau non traitée, animaux | Gastroentérite, douleurs abdominales |

| Listeria monocytogenes | Viandes transformées, produits laitiers crus, légumes et poissons crus | Listériose, infections graves, risques pour femmes enceintes |

| Salmonella | Volaille, œufs, viande, produits frais, sauces, chocolat | Salmonellose, fièvre, diarrhées |

| Clostridium botulinum | Conserves domestiques mal traitées, miel | Botulisme, paralysie |

Contaminants chimiques et environnementaux dans la chaîne alimentaire : comprendre les risques

Outre les agents microbiens, la contamination chimique représente également un enjeu de salubrité alimentaire incontournable. Cette contamination peut survenir à différentes étapes de la chaîne de production et s’avérer difficile à détecter sans contrôles rigoureux.

- Pesticides et résidus agricoles : leur usage excessif ou inapproprié impacte la qualité des fruits, légumes et céréales, parfois consommés sous marques populaires telles que Reflets de France ou Marie.

- Résidus de médicaments vétérinaires : présents dans les produits carnés s’ils ne respectent pas les délais d’élimination requis, notamment dans les process d’élevage de grandes entreprises agroalimentaires.

- Substances de nettoyage et désinfectants : contamination possible par les agents utilisés dans les usines ou durant le transport, nécessitant le contrôle de la chaîne hygiénique.

- Contaminants environnementaux : métaux lourds comme le mercure ou le plomb, particulièrement dans les produits de la mer, qui peuvent être commercialisés par des marques telles que Danone.

- Mycotoxines et toxines naturelles : issues de moisissures sur céréales ou fruits secs, leur présence requiert un contrôle pointu lors du stockage.

Une vigilance accrue auprès des fournisseurs et la mise en œuvre de systèmes de contrôle qualité permettent de garantir la conformité des produits, notamment pour des groupes industriels tels que Andros et Paysan Breton. L’adoption de techniques modernes de détection et l’utilisation de substances naturelles comme l’Agar-Agar pour certains traitements illustrent les évolutions vers plus de sécurité.

| Type de contaminant | Source | Exemples de produits concernés | Effets potentiels |

|---|---|---|---|

| Pesticides | Traitements agricoles | Fruits, légumes, céréales | Toxicité aiguë ou chronique |

| Médicaments vétérinaires | Animaux d’élevage | Viandes, produits laitiers | Résidus toxiques |

| Agents de nettoyage | Usines, équipements | Produits transformés | Contaminations chimiques |

| Métaux lourds | Pollution environnementale | Poissons, crustacés | Neurotoxicité, troubles |

| Mycotoxines | Moisissures | Céréales, fruits secs | Carcinogénicité, intoxications |

Facteurs de contamination lors de la manipulation et préparation des aliments

La dernière étape, souvent déléguée à la restauration ou au consommateur final, est tout aussi critique pour la sécurité sanitaire des aliments. Les erreurs les plus fréquentes concernent la manipulation, le non-respect des règles d’hygiène et la contamination croisée.

- Contamination croisée : par contact direct entre aliments crus et cuits, ou entre aliments et surfaces non désinfectées.

- Mauvaise hygiène des mains : un vecteur fréquent de transfert microbien à partir de la peau.

- Non-respect de la chaîne du froid : stockage inadéquat favorisant la croissance bactérienne.

- Cuisson insuffisante : qui ne détruit pas totalement les agents pathogènes.

- Temps d’exposition aux températures dangereuses : les aliments laissés trop longtemps entre 4 °C et 60 °C peuvent atteindre un niveau critique de contamination.

Les groupes industriels tels que Nestlé ou La Vache Qui Rit appliquent des formations régulières destinées aux équipes en charge de la préparation des produits, garantissant la maîtrise de ces paramètres. Dans un cadre domestique, la consultation de guides pratiques disponibles sur des plateformes spécialisées (https://alamana.fr/services/, https://alamana.fr/actualite-8/) aide à renforcer la vigilance des consommateurs.

| Source | Mécanisme de contamination | Mesures préventives |

|---|---|---|

| Contact avec aliments crus | Transfert direct de micro-organismes | Séparer les zones de préparation, utiliser des planches distinctes |

| Mains sales | Contamination microbienne | Lavages fréquents et approfondis des mains |

| Température inadéquate | Multiplication bactérienne | Réfrigération à moins de 4 °C et cuisson au-dessus de 60 °C |

| Ustensiles mal nettoyés | Contamination croisée | Désinfection rigoureuse des outils |

Importance de la gestion de la chaîne du froid pour la prévention

Éviter que les aliments stagnent dans la « zone de danger » thermique est une étape cruciale. La chaîne du froid nécessite un contrôle strict du stockage réfrigéré, notamment pour les produits laitiers commercialisés par Lactalis ou la gamme Bonduelle. La température doit régulièrement être contrôlée et consignée selon les normes ISO en vigueur.

- Réfrigérer les aliments invités à conserver à moins de 4 °C

- Éviter les interruptions prolongées dans la chaîne du froid

- Utiliser des équipements adaptés et en parfait état

- Former le personnel à la gestion thermique des denrées

FAQ – Les questions fréquentes sur la contamination alimentaire

- Quelles sont les bactéries les plus à risque dans les aliments ?

Les principales bactéries responsables sont Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes et Clostridium botulinum. Chacune possède des sources spécifiques et provoque des pathologies diverses. - Comment prévenir la contamination croisée lors de la préparation alimentaire ?

Il est primordial de séparer les aliments crus des aliments cuits, d’utiliser des planches et ustensiles distincts, et de pratiquer une hygiène rigoureuse des mains et surfaces. - Quelles sont les étapes majeures où un aliment peut être contaminé ?

La contamination peut se produire à tout moment : lors de la production animale, la récolte, la transformation, le transport, le stockage ou la préparation finale des aliments. - Quels sont les risques des contaminations chimiques dans les aliments ?

Les contaminants chimiques comme les pesticides, les résidus médicamenteux, ou les métaux lourds peuvent entraîner des effets toxiques aigus ou chroniques, nécessitant un contrôle strict dans la chaîne alimentaire. - Quels outils permettent d’assurer la sécurité alimentaire dans les industries ?

Les industriels adoptent des systèmes fondés sur les normes HACCP, contrôlent rigoureusement les températures, et s’appuient sur des technologies de détection avancées. Des matériaux naturels comme l’Agar-Agar peuvent également contribuer à la prévention.